L’usage de la francophonie nous permet de nous créer des liens et de favoriser des moments de partage.

C’est en 1880, que le géographe français Onésime Reclus inventait le terme « francophonie » afin de désigner les espaces géographiques où la langue française était parlée. Près d’un siècle plus tard, la francophonie est toujours autant culturelle, historique et géopolitique.

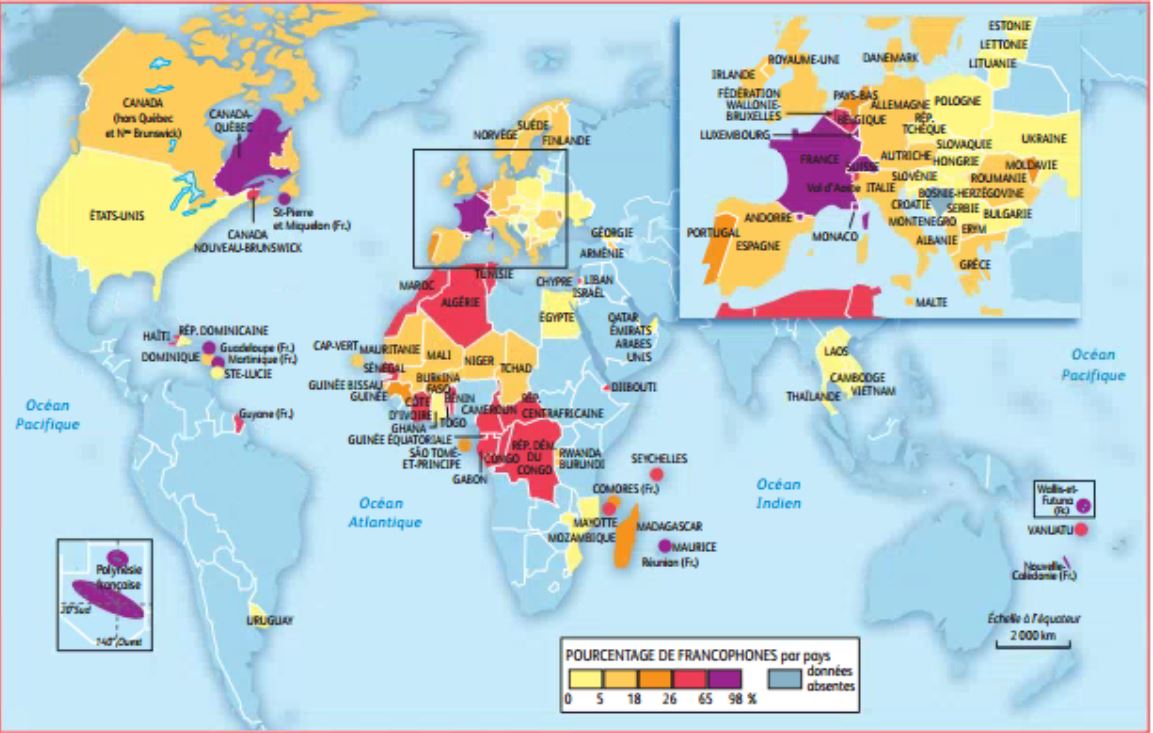

La Francophonie, est dans un premier temps une communauté de 274 millions de locuteurs qui parlent le français dans le monde, et qui se répartissent sur les cinq continents (rapport de l’Organisation Internationale de la Francophonie en 2014). Un chiffre plutôt modeste à l’échelle internationale, car le français n’est que la cinquième langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.

Près de 55 % des francophones « au quotidien » vivent en Afrique. Après l’anglais, le français reste la langue la plus apprise dans le monde, avec 125 millions d’apprenants. Troisième langue des affaires, le français arrive en quatrième position sur Internet.

Mais le français ne se résume pas à son aspect purement linguistique : culturellement et politiquement, la langue de Molière n’est pas neutre, et elle l’est encore moins à Madagascar, comme dans les autres anciennes colonies françaises d’Afrique.

La Francophonie : nébuleuse ou espace dynamique ?

La Francophonie n’est autre qu’une machine institutionnelle incarnée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui, depuis les années 1970, défend la diversité culturelle dans le monde ainsi que les valeurs des droits de l’Homme via la protection de l’usage de la langue française ; l’OIF est présidée par Michaëlle Jean depuis 2014. La francophonie, dont TV5MONDE est la voix dans le monde, a même « Sa journée » célébrée le 20 mars de chaque année. Elle s’appuie sur différents opérateurs, dont l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’Association Internationale des Maires Francophones.

Une dimension géopolitique

Près de soixante ans après leurs indépendances, la France, qui a longtemps entretenu des rapports privilégiés, voire fusionnels, avec ses anciennes colonies françaises en Afrique, prend ses distances.

En septembre 2016, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault l’affirmait sur notre antenne : « La Françafrique, c’est fini ». Alors face au développement de l’anglais et de la culture anglo-américaine et de la montée en puissance de la Chine en Afrique, le lien avec la Francophonie acquiert toute son importance

En 1959, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor affirmait: « La grandeur de la France ce n’est ni l’économie, ni la monnaie, ni l’armée, ou la bombe atomique… La grandeur de la France, c’est sa culture!. » Dans les faits, le français reste dans beaucoup de pays la langue d’une élite intellectuelle francophile éduquée dans des établissements francophones souvent privés – d’où le grand nombre d’apprenants par rapport aux locuteurs, puisque le français est la langue la plus apprise après l’anglais, alors qu’elle n’est que la cinquième langue parlée au monde.